この記事は、長崎県による企画「ふくしの修学旅行」noteアカウントにて掲載されたインタビュー記事です。ながよ光彩会を含めた6法人(6施設)のインタビュー記事が掲載されていますので、ぜひご覧ください。

記事を読んで、素敵だなと思ったら「いいね!」をお願いします。

ふくしの”いま”をめぐる旅「ふくしの修学旅行」

“伝える”ことが、未来のふくしを変えていく。

長崎に根ざした福祉の実践を、みて、きいて、はなして、まなぶ旅。

「ふくしの修学旅行」は、現場職員が語るリアルな姿と、地域とともに歩むケアのかたちを外に開いていく取り組みです。

ふくしの底上げは、まず“内側の魅力”を照らすことから。

2025年度は、長崎の6つの施設(法人)をめぐるツアーが予定されています。

法人が目指す未来、施設が掲げる介護のあり方、そしてそこで働く現場職員が紡ぐ物語。それぞれのインタビュー記事を読み、ツアーに参加して、自身の目と心で確かめてみてください。

【施設紹介】かがやき(社会福祉法人ながよ光彩会)

彩りある暮らしから、夢と物語が生まれる場所

長与町ののどかな立地に構える「社会福祉法人ながよ光彩会」は、高齢者福祉事業に加え、就労継続支援事業・公益事業などを通した“まちのこまりごと(=社会課題)”にアプローチする社会福祉法人です。

その根幹を支えるのが、「特別養護老人ホームかがやき」。

施設長を中心に職員同士での対話を繰り返して適性を見極め、2024年7月から新しいユニットリーダーを配置しての新体制となりました。その結果、良い風が吹き始め、スタッフ・入居者・ご家族が幸せになっていくワンチームとしての盛り上がりが出てきているようです。

個性ある職員たちが入居者の暮らしに向き合う中で、一人ひとりの人生に彩りを添えるチャレンジがいくつも生まれているかがやき。もちろんその過程には悩みあり、葛藤あり、トラブルあり。

長与町のとある福祉施設から生まれる数々のドラマを追いました。

「かがやき」を表す3つのキーワード

かがやきが大切にしていること、そして職員へのインタビューから見えてきたキーワードはこちらです。

1. 小さな楽しみから最期の夢まで。入居者の「物語」を紡ぐ実践者たち

2. ご家族が入居者と自然に関わり交わる、「家族参加型」のユニットケア

3. 職員の「やってみたい」と「助けて」を言い合える団結力

詳しく記事でご紹介していきます。

入居者と家族の想いを受け取り、物語を紡ぐ

かがやきでは時折、入居者の〇〇したい・好き・夢を諦めずに“カタチ”にするムーブメントが起こるそうです。

例えば、こちらの入居者さん。

以前、お孫さんの結婚式にサプライズで登場する企画が大成功したとのこと……! 施設スタッフ・入居者・ご家族だけに留まらず、ホテルスタッフまで巻き込みながら、「福祉」の世界を感じる・関わる物語が生まれました。

この企画が生まれたきっかけは、ご家族とコミュニケーションを取っていた職員からの発案。施設長への「どうにかできんですか?」という相談を受けて、チャレンジへと踏み切ったと言います。

このサプライズ自体はもちろんのこと、 この一連の動きによって「それ、やっていいんだ!」と職場の空気がバーン!と割れ、“その後”にまでポジティブに波及していきました。

1日限りの里帰り、47年前の結婚記念日お祝い、ランタンやお花見へのお出かけ、海鮮丼ランチ、ビールで乾杯。スタッフが目の前の入居者に向き合う中で、忘れられない思い出づくりは次々に生まれていきます。

家族と向き合う「看取り」のこと

かがやきでさまざまなチャレンジが生まれているのは、日々スタッフがご家族の皆さんとの関係性を育んでいるから。そして、さらにその根底にあるのは、「看取り」と向き合い共に考える姿勢です。

かがやきでは、施設開設当初から看取りに取り組むために、専属のナースが在籍しています。

また、定期的に入居者・ご家族向けの「看取り勉強会」を開催。

老衰や自然な死について実例を交えてお話しながら、質問を受けたり、考えるきっかけを提供したりする時間です。

ご本人がどのような最期を迎えたいのか、まだやり残したことはないか。ご家族の心の準備ができているか。施設での暮らしはゆったりと平穏な毎日ですが、突然やってくるお別れや決断に後悔が伴うこともあります。

利用者のとなりに寄り添う施設の職員だからこそ、ご本人はもちろん、ご家族にも「後悔をしてほしくない」と日々感じながら、手遅れにならないようにメッセージを伝えているそうです。

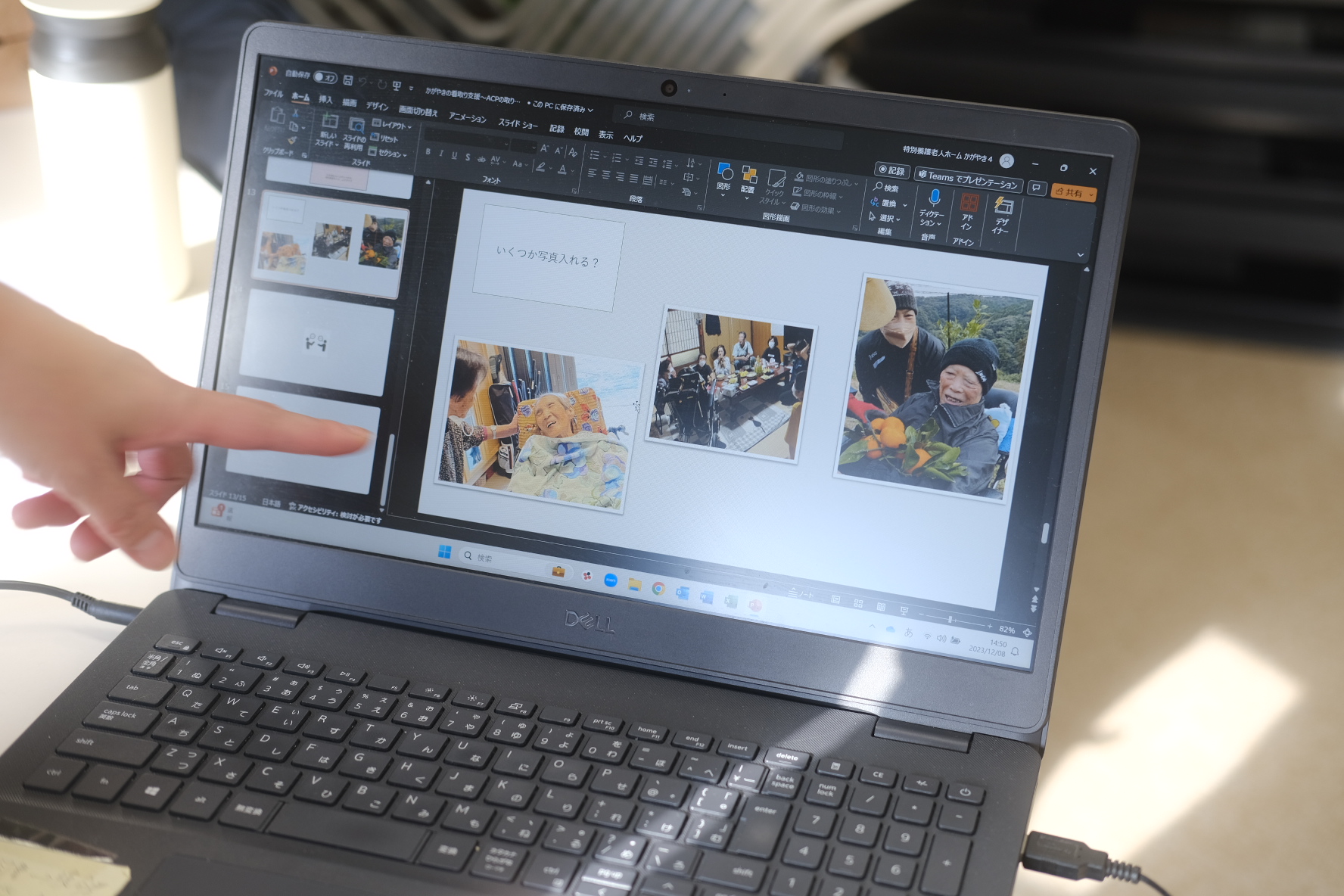

現在かがやきの看取り委員会が力を入れているのは、「暮らしに寄り添うケア〜思いを紡ぐ支援の可能性〜」という企画。

冊子形式のヒアリングシートで、食事や睡眠などの“生活関連”のことから、今までのお仕事・趣味・今後の希望についてなど“入居者の人生”のことまでを聴き取り、支援に繋げていく取り組みです。

職員や家族の心の中で、かがやきで暮らした入居者たちの豊かな物語が生き続けていることが伝わってきます。

「ここに来るのが楽しみ」。日々の暮らしは、家族とともに

かがやきで特徴的なのは、ご家族との距離の近さ。面会はいつでもOKであり、全員ではないにしても、とても頻繁に面会に来る方が多いそうです。

そのおかげで、日常的に入居者とご家族がすぐそばで暮らしているような風景があります。よく来られるご家族の方の中には、一緒に食事の準備や配膳を手伝ってくれたり、洗い物まで自らやってくれたりなど、もはやユニットの運営をともに支えてくれる存在もいるのだとか。

また、自分の親だけでなくユニットの他の利用者にも声をかけて、みんなで一緒になってソファで団欒しているようなシーンも多々見られます。

そんな過ごし方が喜びややりがいになり「ここに来るのが楽しみ」と言って積極的に通ってくれるご家族の皆さんと、家族との時間を尊重するスタッフたち。

入居者を真ん中に、周りの人たちも健やかにいられる素敵な関係性が育まれていました。

【インタビュー①】丸山 亜也 さん(介護福祉士 / ユニットリーダー)

ここからは、より「現場の声」を届けるべく、かがやきで働く2名の介護職員にインタビューしていきます。

丸山 亜也 さん(介護福祉士 / ユニットリーダー)

2020年8月に入社し、現在6年目を迎える。元・書店員から、母親の介護がきっかけで介護の道に進んだ珍しい経歴の持ち主。実務者研修を受講後、特養を志望する中で「かがやき」に就職。ショートステイでの経験やサブリーダーを経て、2025年4月からユニットリーダーに就任。利用者と職員、そして利用者の家族が共に楽しく過ごせる環境づくりに力を入れている。

異業種から介護へ、学び直しのスタート

以前は書店で働いていたという丸山さん。どのような経緯があって介護の仕事をするようになったのでしょうか。

ー お母さんがきっかけだったそうですが、ぜひ詳しく教えてください。

「書店で働いていた時に、母が介護を必要とする病気になって。最初は『介護の仕事がしたい』というより、母の助けになる知識を得るため『介護の勉強がしたい』という始まりでした。それで、実務者研修を半年間受けたんです。でも勉強していくうちに、講師の先生の影響で介護の仕事に興味を持ちました。

それと、書店で働いていた時に、私けっこうおじいちゃんにモテていたんですよね(笑)。自分自身がおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らした経験がなかったので、そういう環境に憧れていたっていうのもあるかも。それで介護の仕事もいいなって思うようになりました」

まず、就職が目的ではないのに研修を受けようと考えた、その行動力や学びへの意欲に驚きです……!

当時はお子さんが保育園の時で、働き方的には日勤だけの仕事を探していましたが、特養やグループホームでしっかり働きたいという思いもありました。

思いはありながらも制約があり、条件に合う就職先となかなか出会えずにいた丸山さんでしたが、研修講師の紹介により知った「かがやき」で希望の通り受け入れてもらえたのでした。

家族を巻き込み、ともにつくるユニットの風景

転職して初めて介護業界に足を踏み入れた丸山さん。どのような印象を覚えたのか気になります。

ー イメージしていたものとのギャップなどありましたか?「私がここに来て驚いたのは、家族との関わり方ですね。元々、介護疲れから起こってしまう悲しいニュースなどもよく見ていたので、施設に預けたら家族は『あーよかった、これで離れられる!』って思うのかなというイメージがありました。

ですが、ここは面会もよく来てくれますし、何か必要なものがあればすぐに持ってきてくれるんです。私たちも『施設の人がやるべき』ではなく、『一緒にやりませんか?』と声をかけています。不安なら私たちがやり方を教えますからね」

ご家族の中には、「いつもお世話してもらって申し訳ない」という気持ちを抱えている方もいらっしゃるそう。もしかしたら、そんな思いを少しでも払拭したくてお手伝いしてくださる方もいるのかもしれません。

しかし、それで家族と過ごす時間が増えるのならと、かがやきではスタッフが手を差し伸べてくれます。ここで使われる「みんなで」という言葉には、職員と入居者、そしてご家族が含まれているのでした。

職員の「やってみたい」が、利用者の「楽しい」に繋がる

丸山さんは、コロナ禍や台風の際など、緊急事態に見せるかがやきスタッフの団結力も強みだと話します。しかし、そんな揺るぎないチームワークが生まれてきたのは、ここ数年のポジティブな変化が関係していると感じているのだとか。

ー どんな場面で「変わったな」と感じますか?

「スタッフの欠員が出そうな時に、他の人が自主的にシフトを見ながら『休みだけど私ここ出ますよ』と申し出たり『担当じゃないけど、やってみよう!』とアドリブを効かせたり。昔はそんな空気じゃなかったんです。

今の施設長が、スタッフの意見をちゃんと聴いてくれる、そして実行してくれるからこそだと思います。できないことは助けてと言いやすい空気、困っていることは助けるよという気持ちが自然と生まれてきました」

言葉にすること・形にすることに実感を伴うようになったかがやきは、「“みんなでつくったかがやき”って感じで好きなんです」と丸山さんは語ります。

それから丸山さんは、たくさんのことにチャレンジを続けていきます。

毎日の食事を楽しむ上で、器の彩りはやはり大事。波佐見焼のレンタルサービスを利用するなどして、プラスチック製から陶器に変えてみることを発案しました。

そのほか、利用者の声を受けて図書コーナーや菜園なども始めています。

看取りに向けての支援の仕方やケアの仕方を聞き取る「看取りノート」の中で、利用者から「野菜が食べたい」という声がありました。以前農業をしていた利用者にも協力してもらいながら、すくすくと育つ野菜を愛でては喜びを分かち合っているそう。

施設の食事では生野菜が出ないので、利用者の食べる喜びを生み出すことができているようです。

「まずはやってみる、変えてみることが大事だと思うんです。私の自己満かもしれないけれど、それが他のスタッフのやる気に繋がるかもしれない。『私もこれやってみたい!』と思うものがあれば、それが利用者さんの生きがいになりますからね」

1人の職員のアイデアやチャレンジが、他のスタッフや入居者の喜びへと波及していく。そんなポジティブな連鎖が、小さなたねから生まれています。

【インタビュー②】濱田 美帆 さん(介護福祉士 / ユニットリーダー)

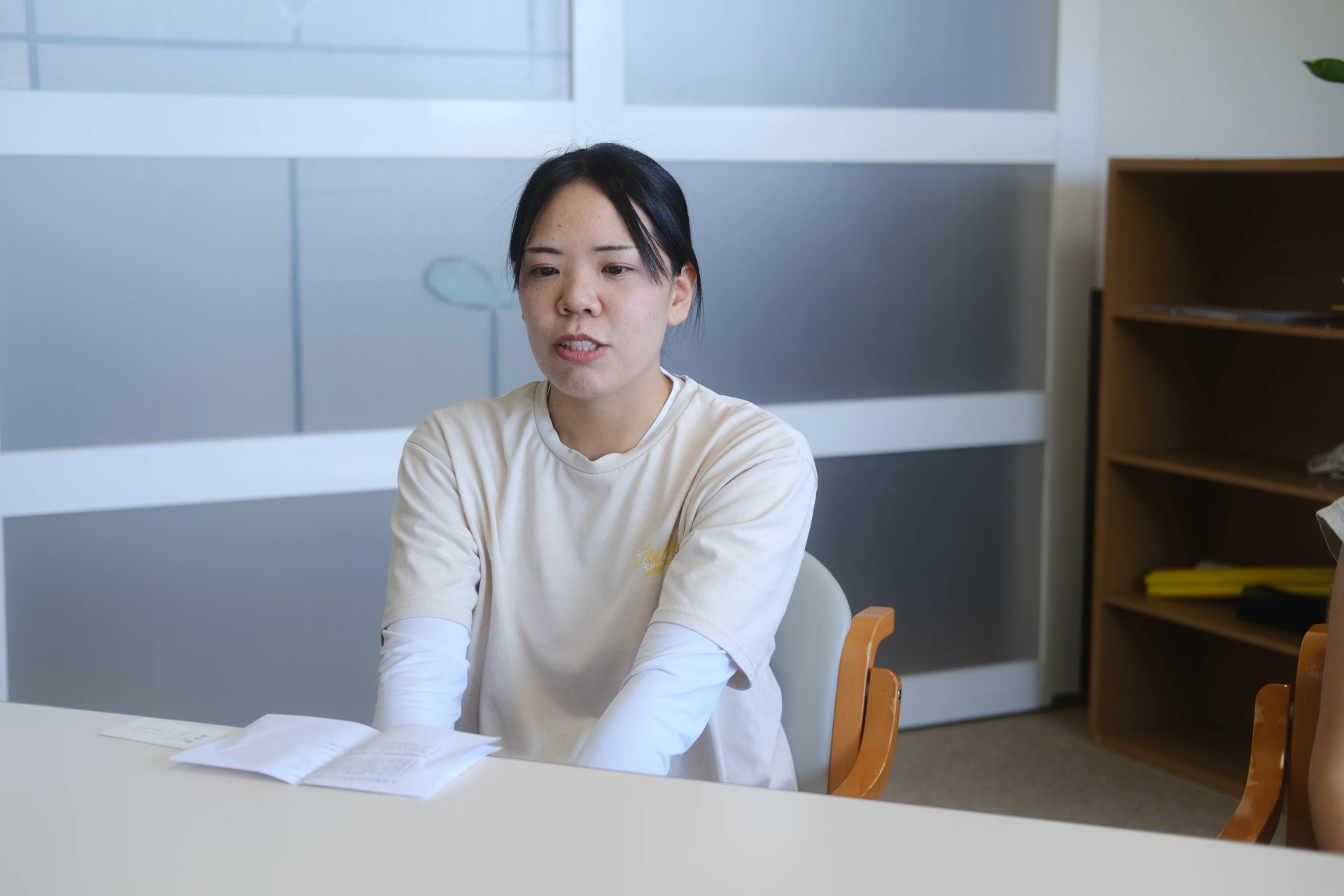

濱田 美穂 さん(介護福祉士)

2024年9月に入社し、当初はパート勤務だったが、2025年4月から正社員となりユニットリーダーに就任。以前は佐世保の病院で看護補助者として10年間勤務し、その後老健施設で3年間働いた経験を持つ。認知症ケアに特に関心があり、「ユマニチュード(認知症の方とのコミュニケーション技法)」について学びを深める認知症ケア委員会を立ち上げるなどして、情報共有や改善案の会議を先導している。

困難を抱えながらも、ここでもう一度

昨年入社したばかりの濱田さんですが、今までのキャリアを活かしながら「かがやき」という新しい環境で自分なりの挑戦をしています。

ー かがやきに入社した経緯を教えてもらえますか?

「実は、以前の職場でメンタルを崩してしまって。ここで母が看護師として働いており、『かがやきの職場は雰囲気が良いよ』と教えてもらいました。

それと、私のおじいちゃんもかがやきのショートステイを利用していて、私が施設を訪れた際に職員さんともお会いする機会があったんです。そしたらもう一発で『ぜひうちに来て!』と誘われて(笑)。押し負けちゃったところもありますが、病気のことを理解してくれるのでとてもありがたい職場です」

すでに関係性が築かれ始めていたため、入社初日の時点で「みほちゃん!」「待ってたよ!」とたくさん声をかけてもらえたそう。温かい空気で新メンバーを迎え入れてくれる、やさしい職場に濱田さんは巡り会えたのでした。

一人ひとりに安心してもらいたい。認知症ケアの「ユマニチュード」

かがやきでは、現場での実践だけでなく、委員会活動も活発に行われています。

濱田さんは特に、認知症の分野における「ユマニチュード」というケアの在り方について勉強を深めてきました。

ユマニチュードとは、認知症の方とのコミュニケーション技法で、認知症になったからといって「この人は何もわからない」という偏見ではなく、一人ひとりの存在意義を大切にするという考え方。

ー なぜ濱田さんの中にユマニチュードへの関心が生まれたんですか?

「以前の病院勤務では流れ作業のような介護で、治療目的として身体拘束も当たり前でした。また、看護師の指示で動く立場だったので、施設に移った時に『介護士』として主体的に動かなくてはならない環境になり、利用者さんとの関わり方がわからなかったんです。

どう声をかけていいか、自分に何ができるのかを考えた時に、認知症について勉強し始めました。認知症の方が多かったので、どういう病気なのか、どう接すればいいのかを知りたいと思ったんです。

そうして、研修に行ってみたり本を読んだりしてる中で、ユマニチュードという言葉に出会いました」

「自分も利用者一人ひとりに安心してもらえるスタッフになりたい」

そんなことを話すと、「それ、かがやきでしてみらんね!」と背中を押された濱田さん。

その一言がきっかけとなり、今では認知症ケア委員会が発足しています。そこではユニット間での対応方法を共有・改善案を検討し、抱えている課題も打ち明けながらみんなで解決の道を模索する場となっているそう。

職員のさまざまな視点を共有することで可能性が広がり、入居者にとって過ごしやすい日々が守られています。

ユニットリーダーへの挑戦。不安や葛藤はあるけれど

濱田さんはかがやきに入社後、精神的な不安があり正社員からパート勤務に変更していましたが、2025年4月から再度正社員の8時間勤務に戻ってユニットリーダーを務めるようになりました。

ー 不安を抱えながらのリーダー就任。心境はいかがでしたか?

「ユマニチュードに関する提案をしていたこともあって、施設長からユニットリーダーをしてみないかという話がありました。最初は不安で、リーダー同士でたくさん話しながら、たくさん泣きましたね(笑)。皆さんのサポートをもらいつつ、今も継続して頑張っています」

病気に関する不安や、自分の立場や経歴から、ユニットリーダーというポジションを受け入れるのは多くの葛藤があったはず。

しかし、かがやきでは、パート勤務も正社員も関係ありません。やる気のある人材を押し込めるのではなく、良い面を伸ばしていってもらいたい。

施設長の考えに、他のスタッフも賛同して、お互いに支え合いながらユニットの運営に取り組んでいるようです。

おわりに

入居者の暮らしや人生を第一に考えながら、そしてご家族との関わりを尊重しながら、ちいさな幸せや最期の夢をかたちにしようとチャレンジするかがやき。

お互いに助け合い、一生懸命がんばる人を認め合うスタッフ同士の関係性が、そんな物語を生み出していく豊かな土壌になっているようです。

最後に「お互いの良いところって何だと思いますか?」と質問してみました。

濱田「利用者さんのことを第一に考えて、たくさんアイデアを出してすごいなぁって。私は心配性でなかなか意見を言えないから、見習いたいです」

丸山「議事録を読んだらわかるけど、みんなのことをよく観察して丁寧に書いてるよね。私もその慎重さが欲しい!」

同じユニットリーダーといえども、異なるスタイルで仕事に向き合う職員たち。お互いへのリスペクトがこもった眼差しを垣間見ることができました。