特別養護老人ホームかがやき施設長・原田竜生さんの、プレイヤーを生かすチームビルディング

ながよ光彩会の本拠地・かがやきの施設長を務める原田竜生さん。とにかくポジティブで、「部活かな?」と思うくらいの声量であいさつを仕掛けてくる人物です

原田さんにはもう一つの顔があります。それは「長崎県FIDバスケットボールチーム」のコーチ。「FID」とは、“知的障がい”のことを指します。

しかも、特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」(10/26~31・鹿児島)のバスケットボール(知的)九州ブロック予選会で初優勝した実績がある、ハイレベルな実力を持ったチームなのです。原田コーチは選手の個性を活かし、伸ばして、一人ひとり輝かせることを大事にしています。

もちろんかがやきという福祉の現場でも、原田さんの“プレイヤーを生かす”スタイルは変わりません。

そのルーツ・原体験を紐解いていくと、若かりし原田青年の葛藤やカラを打ち破ったエピソードが見えてきました。

今、かがやきの現場で起きていること、職員の変化、そして長崎県の福祉人材育成事業「介護の仕事魅力伝導師」。これらが原田さんの目にはどう映っているのかお話を伺いました。

おれの行動って、全然チームのためになっていなかったんだ。

ー原田さんって、いつから“原田さん”なんですか?

原田「比較的、早いうちから自分らしく生きられるようになっていたと思うよ。小学生の頃から『たっちゃん!たっちゃん!』って呼ばれて、みんなの輪の中心にいて。そこにいる自分が好きというか、ジャイアンじゃないけども、中心に自分がいないと嫌だったかな。もうこの頃から自分が形成されていった気がする」

うむ、やはり。きっと原田さんがクラスにいたら、僕もその輪の中の一部だったろうな。決して自分を卑下しているわけじゃなく、原田さんには不思議とそんなオーラがあるよなと素直に思ってしまいます。

小学生4年生からバスケを始めており、コートの中でも原田さんはノッていました。

やがて中学・高校へ。小学生から中学生になると、チームスポーツとしてバスケはぐんと一気にレベルが上がるのだそう。ずっとキャプテンを務めていた“いけいけ、どんどん”な原田少年は、少しずつ壁にぶつかり始めます。

原田「高校はバスケ強豪校へ入学。スーパースターみたいな選手はいなかったけど、みんな個性豊かでセンスがあるメンバーが揃ってた。キャプテンとして今まで通りにチームを引っ張って、最初はみんなついてきてくれてたね。でも3年生の春季大会前に、ある部員から『あいつがこんな不満を言いよったぞ』ってチクリがあったんだよね」

そんなの聞きたくないし、言われたくもない。原田さんは不満をこぼした本人に問い詰めました。原田さんは、この時に初めて自分のキャプテンとしてのあり方を省みました。

正しいと信じて、今まで自分らしくキャプテンとして振る舞ってきたけれど、それはチームが強くなる・勝つために必要な行動になっていなかった。原田さんは大きな気づきを得たのでした。

相手のドアを開けて、自ら歩み寄ること

そこから、原田さんのリーダーとしてのあり方が変わります。

原田「その一件があって、本当に単純なことなんだけど、“メンバーの話を聴く”ってことをやり始めた。いまだに当時の先生から『お前みたいなキャプテンはおらんやった』って言われるね(笑)」

ーすごい。どうしてそこから「話を聴く」という行動に繋がるんですか?

原田「そもそもみんな“バスケが好き”ってのが根本にあって、そこに“原田がいるからおもしろくない”っていう環境があるんだよね。メンバーはみんなセンスがあるけど、エースがいるわけじゃないから、おれたちが勝つためには連携プレーが大事だった。だから、選手を生かすも殺すも自分次第なんだって思って。それからメンバーの話を聴こうと思ったし、“聴きに行く”ことを実践してたかな」

聴きに行く。

そう表現する原田さんは、“こっちからドアを開ける”とも言い換えました。ただ聴くだけじゃなく、歩み寄る・自分の目や耳で確かめる、というニュアンスが感じ取れるような、受け身ではないものがそこにはあったと思います。

そして、メンバーの話を聴くことを始めた原田さんは、一つの事件を起こします……。

原田「ずっと前から、伝統的にやっていた練習があって。それをやる意味が感じられない、大事な試合前だからもっと自分たちのために時間を使いたい。そんな意見が出たものだから、ある日3年生みんなで練習をボイコット……! もちろん自分も同じ気持ちだったのもあるけれど、その時は“みんなの気持ちを尊重したい”って思ったんだよね」

ーいや大事件じゃないですか!(笑) でも、みんなから話を聴いたからこその行動ですよね。

原田「今でも、体育の教官室に呼び出された時の、あの緊迫感は覚えてる(笑)」

大事件も大事件。ですがもちろん、ただサボったのではありません。原田さんは3年生みんなに、なぜ練習を休んだのかをノートに書いてもらいました。そして、翌日先生に呼び出された際に提出。

先生に反発するなんて、当時からしたら考えられないこと。しかし、3年生みんなの意見が集結したボイコットには、それだけ気合いが入っていました。

そんな変化を乗り越えたチームは、最後の夏の大会シーズンでは雰囲気もガラッと変わり、魅力的なチームになっていたそうです。

職場に現れ始めた、チャレンジの兆し

さて、昔話から時は進み、かがやきの話へ。

かがやきでは、原田さんを中心に職員同士での対話を繰り返して適性を見極め、2024年7月から新しいユニットリーダーを配置しての新体制となりました。その結果、良い風が吹き始め、ご利用者様もスタッフもハッピーになっていくワンチームとしての盛り上がりが出てきているのです。

先日、とあるニュースが届きました。かがやきの入居者様が、お孫さんの結婚式にサプライズで登場する企画が大成功したとのこと……! 施設スタッフ・入居者様・ご家族だけに留まらず、ホテルスタッフの皆さんまで「福祉」の世界を感じながら関わっていただける機会になりました。

ーInstagramに投稿されていたサプライズのムービー見ました。改めて、あの出来事は原田さんにどう映っていますか?

原田「家族とコミュニケーションを取ってた職員から『どうにかできんですか?』って相談があって。これは、以前にも増して目の前の入居者様のことをちゃんと見るようになってきているおかげだと思う。あと、このサプライズ自体も良かったけれど、“その後”がさらに良かった……! 『それ、していいんだ!』って、職場の空気がバーン!って割れた感じがしたんだよね」

お話を聞いていて、なんだか高校バスケのボイコット事件とも似たものを感じました。大胆な行動なんだけれど、どちらもちゃんと現場の声を聞いているからこそ生まれたチャレンジです。

リスクを考えれば「やらない」という選択肢も大いに考えられます。

失敗したらどうしよう。 トラブルになるんじゃないか。 それでも「やる」意味って何なのでしょう?

原田「お金がかかるから・危険を伴うかもしれないから。そうは言っても、誰かのやりたいことを止める権利なんて自分たちにはないでしょって思う。何でもかんでもダメだと断って受け入れないのは、きっと利用者様だけじゃなく職員の可能性も奪ってしまう。もしやってみて失敗しても、その経験がまた魅力に繋がるはず。だからユニットリーダーには“とりあえず試す”ことを大事にしてほしいって伝えてます」

バスケ部での原体験は、チームの声を聴く・メンバーの個性やセンスを生かすという形で今に生かされ、スタッフの可能性の扉をひらくチームビルディングを実践しているのです。

課題の根源にアプローチする「介護のしごと魅力伝道師」

原田さんは、職場のかがやきだけでなく、長崎県が展開する介護業界のイメージアップ・ブランディング事業にも携わっています。

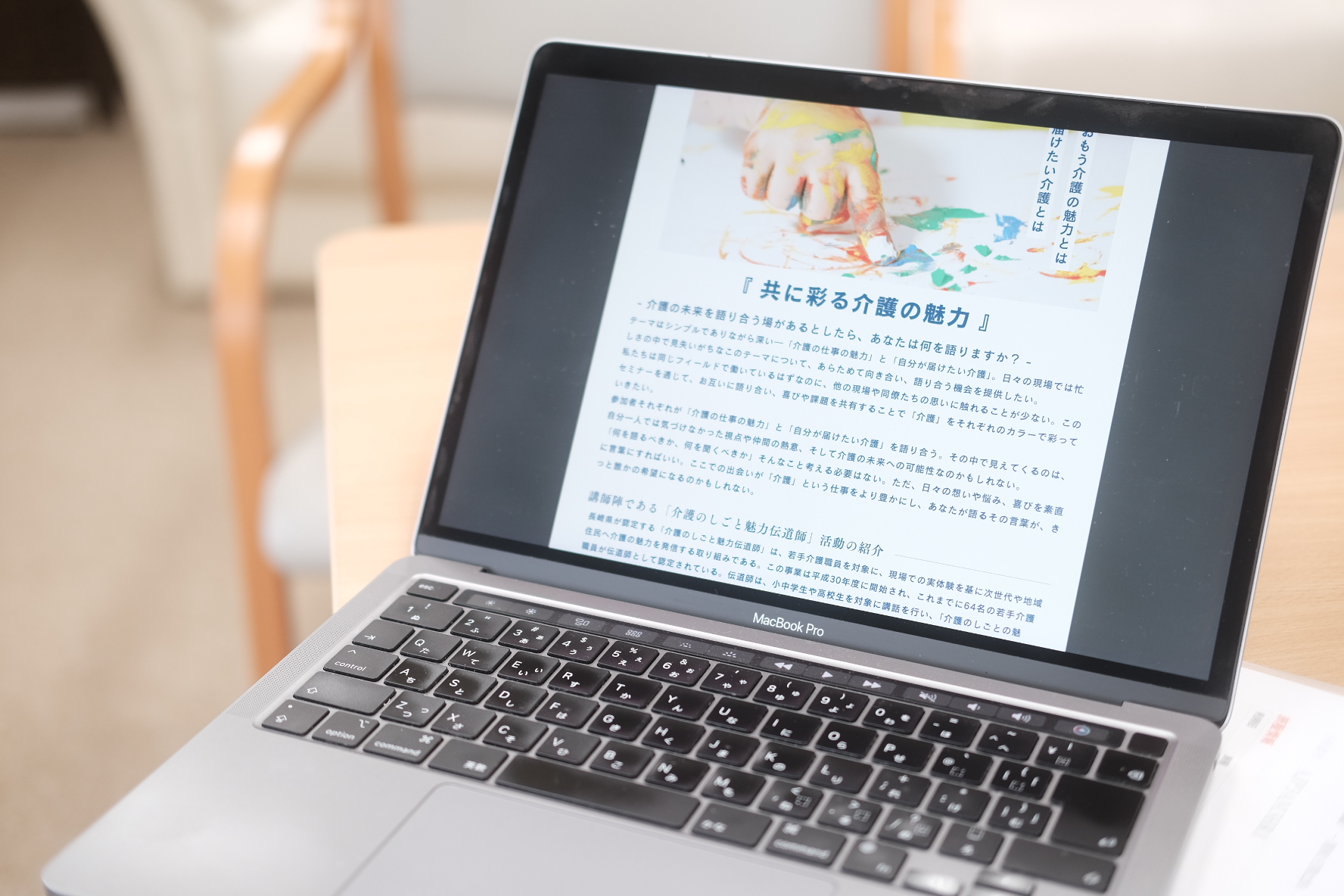

長崎県の仕事に熱意を持った若手介護職員を長崎県が「介護のしごと魅力伝道師」に認定し、介護の仕事のやりがいや魅力を、進路・職業選択の時期が近い中学生・高校生に伝える活動を行っています。原田さん自身も伝道師であり、また伝道師を育成するための講師でもあります。

ー原田さんはどんな思いで取り組んでいるんですか?

原田「よく言われる介護の魅力に『感謝されることです』ってあるけれども、それって他の仕事もそうだし、そんな上辺だけの言葉じゃ魅力も伝わりにくい。だから、最近は『あなたが届けたい介護ってなんですか?』と問うようにしてるんです。そもそも、多くの職員は“人が好き”だから介護の現場にいるわけだよね。そんなシンプルな問いだけど、語り合う場ってあまり無いよなと思って試してみたら、すごく良い時間になったよ」

“私が思う介護の魅力とは? 届けたい介護とは?”

伝道師事業では、自分でも気づいていない勤め先の施設の魅力や、日々の業務の中でやりがいに感じていることを自らの言葉で語れるようになることで、同じ職場・同業種の人たちにその熱を波及させていくことも意図しています。

原田「たとえば年末年始になると、地元の同級生と飲みに行ったりするよね。そんな時につい言っちゃいがちなのが『いやぁこの仕事大変なんよね〜』ってこと。人が足りない・求人が来ないって嘆いているのに、自分たちがネガティブなことを発信してしまっている可能性がある。そんな場面で『大変なんよね〜。おばあちゃんの言っとることいっちょん分からん。けど、やっぱりおもしろいんよね』って語るときの言い方とか顔つきって違うと思う。そこまで持っていきたいんよね」

自分が届けたいと考えて実践した介護や、職場でのちょっとしたストーリーを話せるかどうか。ここが、介護の仕事の魅力を語る上で大事なポイントだと原田さんは言いました。

かがやきでも、介護のしごと魅力伝道師でも、一貫しているテーマは「いかに福祉の面白さに気づき、仕事を“”クリエティブにできるか」。原田さんは、福祉の“クリエイティブ”な一面を皆が実感できる場づくりに注力しています。

個性が光りはじめたプレイヤーが現場にチャレンジの風を起こし、豊かなエピソードであふれる魅力的な施設へと変化しているようです。